اسم الكاتب : علي فائز

“يستحي الأسير العراقي من ذكر تجربته ويحاول تجنّبها، ويستمر في عملية التجنّب عقوداً طويلة. وغالباً ما يصاب الأسرى ب”عقدة الناجي”. فالناجي من الشدائد الفاجعة، يُحمِّل نفسه ما يُسمّى بـ “ذنب البقاء” survival guilt ومحوره المركزي هو التساؤل الموجع : “لماذا بقيتُ حيّاً في حين مات رفاقي واستشهدوا”.

مع اشتداد المعركة في الحرب العالمية الأولى، صرخ أحد الجنود: أينَ انتَ أيها الموت الأسود، لتنقذنا من الموت الأحمر. نص ربما لا يجعلك تفكر إلّا في حجم القوة، التي يعود فيها هذا الإنسان فيما لو عفته سجلات الموت من حضوره، ربما سيصبح الإنسان/ السوبرمان، لا يهمه لو وُضِعتْ عنقه تحت شفرة المقصلة، وصُبّت على رأسه كل نكبات الدنيا. أم أن الأمر يختلف من إنسان إلى آخر؟ هذا ما سيجيبنا عنه العائدون من أتون الحروب في العراق.

هكذا تبدو الحياة مختبراً بدرجات متفاوتة، من يدخله يخرج بقّوة تجعله يتحمل بشاعتها، بعد أن قشر نفسه داخل هذا المختبر، وفحص كل المفاهيم والحدود التي وضعتها الحياة له.

الحرب والفقد من وجهة نظر القرية

كانت القرية خالية من الشباب تماماً. فقد بدأت الحرب التي دخلها العراق لمدة ثمان سنوات عجاف (أيلول/ سبتمبر 1980 حتى آب/ أغسطس 1988)، وخلفت مليون قتيل، حتى لا يكاد يخلو بيت عراقي من شهيد أو فقيد أو أسير ختمتْ عليه هذه الحرب بقسوتها. كان الراديو هو الوسيلة المفضلة لأهل القرية، يسمعون منه أخبار المعارك وتطور أحداثها، ويُأمِّلون أنفسهم بعودة أبنائهم سالمين إلى أحضان أمهاتهم، من حرب عدت أطول نزاع عسكري في القرن العشرين وأكثرها دموية.

يجتمع أهل القرية متحلقين في فضاء مفتوح تحيط به الأشجار والأعشاب. ينفثون دخان السجائر في كل الاتجاهات، حتى يأتيهم صاحب الراديو ويشغّله للاستماع إلى أحداث المعارك في الجبهة. يعيشون حرباً موزاية داخل أنفسهم. وهكذا استمرت الحال كطقس يومي، يمارسه أهل القرية عند حلول العصر وفي الليل أيضاً. نذير شؤم هذه القرية، يتمثل في سيارة تأتي مسرعة وتثير وراءها الغبار، تحمل تابوتاً ملفوفًا بالعلم العراقي، مما يعني مقتل أحد الشباب في المعركة. يجفل أهالي القرية في أماكنهم، وتطفر الدموع من عيون النساء وكلٌ يتمنى ويتوسل إلى الله ألا تقف السيارة عند باب بيته. يصمت كل شيء في القرية والعيون كلها تراقب عجلات السيارة: أمام بيت من ستقف… من هو الذي سيستلم بريد الفجيعة اليوم. توقفت أمام بيت أحدهم وتجمعت النساء والرجال يولولون. الجندي المكلّف بتوصيل الجثة يغادر مسرعاً. بعد انتهاء طقوس العزاء، يرجع أهل القرية إلى عادتهم القديمة: التحلق حول الراديو وسماع أخبار المعركة.

ليس الراديو هو الوسيلة الوحيدة لسماع أخبار المعركة، وتتبع أخبار الأبناء، فحين تهدأ المعركة وينجلي غبارها، يعود الجنود إلى أهاليهم في الإجازة الدورية، ويعرفون أخبار من جُرح ومن انقطعت أخباره في الجبهة وكان في عداد مجهولي المصير. وأحياناً أخرى وحين تشتد ضراوة المعارك، كان بعض أهالي القرية يذهبون إلى أقرب نقطة عسكرية من الجبهة يُسمح لهم بالوصول إليها، يستقون أخبار أبنائهم منها.

حينما عاد أحد الجنود من الجبهة، أخبر شيخ القرية عن حال ابنه الذي أصبح مجهول المصير، الأمر الذي دفعه إلى زيارة الجبهة والاستعلام عن أحواله: نعم شاهدته، سقطت في حضنه “قنبرة” هاون، يقول آخر: ركب في الطائرة واحترقت به مع زملائه الجنود… وهكذا تنوعت الأخبار التي تدور في ذهن الشيخ، فيرجع إلى أهله متأملًا أن ابنه قد يكون أسيراً لدى الجانب الإيراني.

وبعد أن توقف القتال بين الجانبين في 20 آب/ أغسطس/ 1988، جرت مفاوضات لتسليم الأسرى من كلا الطرفين. دخلت القرية في طور جديد من سماع أخبار بعض أبنائهم الذين لم يعودوا من الحرب. وقتذاك، تكفلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بنقل رسائل الأسرى من العراق إلى إيران والعكس، وكانت الإذاعة الإيرانية بالعربية تذيع أسماء الأسرى، وكذلك فعلت الإذاعة العراقية في نقل أسماء الأسرى الإيرانيين بالفارسية. لقد تشكّلت أجساد أهالي القرية على هيئة آذان تصغي لكل حرف تنطقه الإذاعة الفارسية، ومع ذكر الاسم المشابه لأسماء أبنائهم، تكاد قلوبهم تفر من أقفاصها، وترجع إلى مكانها حينما يذكر الاسم الثاني الذي خالف ظنونهم. وتصيب الجالسين نشوة فرح على من ذكر اسم ابنه في الراديو، ممزوجة بالخيبة على من لم يُذكر من الباقين. يقفز الرجال من أماكنهم وتهلهل النساء ويتراقص الأطفال، كما تقام وليمة كبيرة يقيمها أهل الأسير، وفي بعض الأحيان تعمد الإذاعة الإيرانية إلى إجبار الأسرى العراقيين، على توجيه رسائل سياسية مثل مديح “الخميني” وذم “صدام”، الأمر الذي يجعل رجوعهم إلى البلاد محفوفاً بالمخاطر.

وفي ظل هذه الأخبار المتسارعة، بقي شيخ القرية واضعاً يده على خده، فلا سبيل لديه لمعرفة مصير ابنه، ويشاركه في الهم نفسه بعض أبناء القرية، الذين لم يغلقوا نوافذ قلوبهم على أمل رجوعهم إليهم. أخذت زوجة الشيخ تطوف مقامات الأئمة، والدعاء فيها من أجل إرجاع ولدها إليها، حتى إنها زارت بعض فتاحات الفأل، وغذت أملها بعودته.

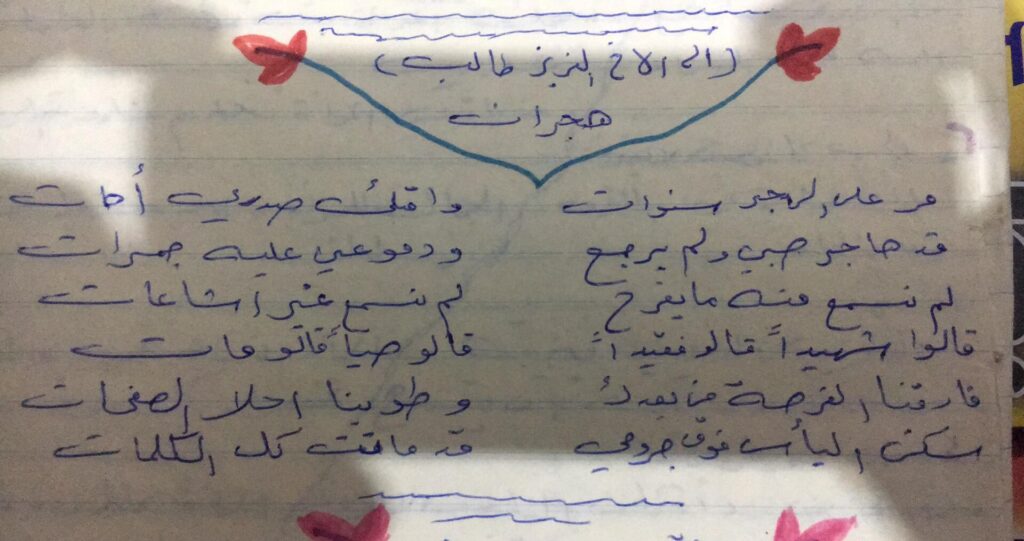

مات الأبوان، وفي قلبيهما شوق لملاقاة ابنهما المفقود، أما أخته والتي هي في عقدها الخامس ففتحت لي دفتر مذكراتها، ورأيتُ ما كتبت عن أخيها الذي تأمل عودته حتى يومنا هذا:

“مر على الهجر سنوات/ وامتلئ صدري أهات/ قد هاجر صبي ولم يرجع/ ودموعي عليه جمرات/ لم نسمع منه ما يفرح/ لم نسمع غير اشاعات/ قالوا شهيداً قالوا فقيداً/ قالوا حياً قالوا مات/ فارقْنا الفرحة من بعدك/ وطوينا أحلى الصفحات/ سكن اليأس فوق جروحي/ قد ماتت كل الكلمات”.

رجع من الأسر وواظب على زيارة قبره

مرت الأيام والسنين وغيَّم اليأس فوق رؤوس أهل القرية، وصار أبناؤهم في عَداد الشهداء. فبحسب القانون العراقي إنَّ من يتجاوز فقده السنة تجعله المحكمة في عداد الشهداء وتصدر له شهادة وفاة، ويخصص لعائلته راتب وسيارة وقطعة أرض. وأحياناً يقيم الأهالي مجلس عزاء على أبنائهم مجهولي المصير. كانت “سميرة” واحدة من النساء اللواتي فقدن أزواجهن. لكن قبل أن يُغلَق ملفه تمكن الصليب الأحمر من العثور على جثته وأرسلها إلى الدولة العراقية. كان وجهه ذائباً، ومن الصعوبة بمكان تحديد ملامحه التي تلاشت كلياً، لكنه يحمل الاسم والبنية الجسدية نفسهما. شككّت “سميرة” في البدء، لكن أخاها ـ وطمعاً في منحة الشهيد ـ أقنعها هي وأطفالها بذلك، واستلمت العائلة قطعة أرض وسيارة ثمن الموت في جبهات القتال. دُفِنَ رب العائلة في مقبرة “وادي السلام” في مدينة “النجف”، وأقيم له مجلس عزاء وخُط اسمه في لافتات الموت، وصارت العائلة وأقرباؤه يزورنه في كل مناسبة، ويرشون على قبره الماء، ويشعلون البخور وفق الطقوس العراقية. بعد سنين دخل رجل القرية، نظر الناس إليه بغرابة ممزوجة بالرعب: إنه زوج “سميرة”! هل رجع من الموت؟ هل هذا شبحه الذي دخل القرية قاصداً بيته؟ في لقطة واقعية لكنها تعدت حدود الغرائبية، صُدمت العائلة وهي تحتضن ابنها العائد وأخذت تطاردهم سياط الاستفهامات، إذ من هذا الذي دفناه في “النجف”؟ استوعبت العائلة الصدمة، وصار الأب يأخذ عائلته لزيارة قبره المفترض في “النجف” ويرش عليه الماء، ويلتقط صوراً جماعية، وخلفه يظهر اسمه الثلاثي، وقد كتب فوق شاهد القبر “الشهيد” بخط أخضر.

هذه الصورة، هي أكثر ما تكرر بعد الحرب بالتفاصيل نفسها، مع الاختلاف الطفيف في مصير البطل العائد. يكتب الروائي العراقي “محسن الرملي” هذا النص الحواري في روايته “حدائق الرئيس”[1]: “هل تذكر المجنون الملتحي الذي سألتنا عنه؟ إنه صبري ابن الحاج رضا. كانوا قد جلبوا لأهله جثة محترقة ومشوهة، قائلين إنه ابنكم، فدفنوه وأقاموا العزاء. وبعد فترة تزوج أحد إخوته من زوجته حفاظاً عليها وعلى أبناء أخيه، وفجأة بعد 15 عاماً عاد إليهم، فلم يحتمل أخوه الموقف فانتحر، أما صبري “المكرود”، فبعد أن عرف بما حدث، صُدِم وفقد عقله”.

فقد يتلاشى، موت يحضر

لم يمضِ على زواج “جعفر خضر” أكثر من سنة حتى شارك في الحرب وزوجته حامل في طفلها الأول، ومثله مثل كثير من الجنود، الذين فُقِدوا وانقطعت أخبارهم، ومضى على فقدهم أكثر من سنة، وصاروا في عداد الشهداء، طُلِّقت زوجته وصارت زوجة لأخيه، حتى تبقى مع العائلة. مضت السنوات والحال على هذه، حتى عاد “جعفر” من مصيبة الأسْر، ووجد مصيبة أخرى أمامه، استقبلته العائلة بذهول، ولعنت الساعة التي يئسوا فيها من رجوعه.

علم “جعفر” بقصة زوجته، ونظر إلى طفله الذي تركه يلعب في بطن أمه، دخل على زوجته بعد عدة أيام من استيعاب الصدمة، وطلب منها إناء نفط وعلبة ثقاب، استغربت الزوجة وسألت عن السبب، أخبرها إنه يريد حرق الحشائش الضارة في البستان، خرج “جعفر” نحو البستان حتى تلاشى بين أحراش القصب المرتفع، رش النفط من حوله وأشعل عود الثقاب، شاهد الناس حريقاً في البستان وركضوا نحوه، وصرخت زوجته العارفة الوحيدة بحقيقة النار الملتهبة. لم يتمكن الناس من إنقاذه وودع حياته، وهو يشبه جذع نخلة أكلتها النيران ويرتفع منها الدخان فاضحاً عار الحرب إلى الأبد.

من الأسرِ إلى النهرِ

كان حضور “عبد زيد” يشكّل مناسبة لضحك الشباب والأطفال. رجع من الأسر وهو على مشارف الجنون، شاباً ما تزال بقايا الطفولة عالقة فيه، يعامله الناس بشفقة وبازدراء أحياناً. كان يلطم صدره، ويقرأ قصائد من “التراث الحُسيني”، وهكذا بدت حياته كشريط سينمائي قصير يعيدُ نفسه باستمرار، يخرج وقت العصر يلتف حوله الصبية والأطفال، يفتح أزرار “الدشداشة” إلى منطقة الصدر، ويبدأ بقراءة قصيدة حسينية ويلطم، والأطفال يردون وراءه، ويضحكون، ويتغامزون فيما بينهم، وصولاً إلى النهر حيث يتركونه هناك عند الجسر، ويرجع وحيداً إلى بيت أهله.

انقطعت أخباره، فاستعلم الناس عنه حتى عرفوا قرار أهله بمنعه من الخروج، لأنه بدأ بممارسة سلوكيات تحط من سمعة العائلة، بعد أن صار الناس يعاملونه كشحاذ ويتصدقون عليه.

وبعد مدة طويلة خرج “عبد زيد” من دون أن يراه أحد، وبدأ الأهل والجيران في رحلة بحثٍ عن الأسير العائد، حتى يئسوا ورجعوا إلى بيوتهم.

لكن النهر لَفظ جسده بعد ليلة إلى الأعلى. صار جسداً مثل قارب صغير، يسير في النهر كأنه يريد توديع المدينة إلى الأبد.

بعد 37 سنة.. سيول إيران ترسل لنا جثة

على الرغم من مضي سبعٍ وثلاثين سنة على فقد الجندي “عبد الأمير حاج جبار الجادري”، فإنَّ عائلته بقيت في انتظاره ولم تنطفئ في قلوبهم جذوة الأمل. عاد الجادري جثة وصار حديث وكالات الأخبار، إذ جرفت رفاته سيول قوية قادمة من إيران إلى داخل الأراضي العراقية، لتستقر الرفات داخل الحدود العراقية، في مدينة “المشرح” العراقية، في محافظة “ميسان” جنوبي العراق.

وتم التعرف إليه، من خلال القرص المعدني الذي كان معلقاً بقلادة في الرقبة، حُفر عليها اسمه، وفصيلة دمه، كما عثر على مقتنيات له من قطع نقود وساعة يدوية.

وهكذا، انطفأت أضواء مسرح الانتظار في منزل العائلة، ولم يبق لها غير ذكريات معشعشة في كل زوايا البيت، لأب عاد إليهم هيكلاً عظمياً، يرتدي بزة عسكرية منقوعة في مياه المطر.

أقامت العائلة عزاءً كبيراً وتشييعاً مهيباً للرفات، وأعطت هذه الحادثة دفقة أملٍ كبيرة للعوائل العراقية، التي لم تعثر على رفات أبنائها بعد، وكأن هذه الحرب لم يغلَق بابها بعد!

كتب ودراما عن الفقد والأسر.. حفر في ذاكرة ما زالت طرية

ربما يُعد كتاب الدكتور الرحل “حسين سرمك” أول الكتب التي صدرت، وكان موضوعها الأسرى والمفقودين في الحرب العراقية-الإيرانية. حمل كتاب “سرمك” عنوان “المشكلات النفسية لأسرى الحرب وعائلاتهم”[2] وهو عبارة عن رسالة ماجستير، كتبها في فترة التسعينيات من القرن الفائت، وتحولت إلى كتاب فاز بجائزة نقابة الأطباء. يقول “سرمك”، في مقدمة الكتاب إن الأسير العراقي يستحي من ذكر تجربته ويحاول “تجنّبها”، ويستمر في عملية “التجنّب” هذه عقوداً طويلة. كما أن الأسرى غالباً ما يصابون بعقدة “الناجي”. فالناجي من الشدائد الفاجعة، يحمّل نفسه ما يُسمّى بـ “ذنب البقاء” survival guilt ومحوره المركزي هو التساؤل الموجع : لماذا بقيتُ حيّاً في حين مات رفاقي واستشهدوا. لذلك كان الأسرى العراقيون يعانون من أعراض نفسية شديدة، ترتّبت على الضغوط الهائلة، التي تعرّضوا لها خلال مدة سجنهم وتعذيبهم، أربكت حياتهم الشخصية والعائلية والعامة.

أما الكتاب الثاني من حيث الأهمية فهو لـ “نزار السامرائي”، المعنون بـ”في قصور آيات الله، عشرون عاماً في سجون إيران”[3]. يُخرِج لنا “السامرائي” الذي قبع في السجون الإيرانية أكثر من عشرين عاماً، ملحمة سردية قرأتْ المشهد بأبعاده السياسية والتاريخية، وهو وصف الأمكنة وتشخيص الظروف النفسية والاجتماعية، بالشكّل الذي يجعل القارئ كأنه يشاهد فيلماً سينمائياُ، حتى أنَّ بعض النقاد أشادوا بالكتاب، واعتبروه من أجمل ما كُتب عربياً في أدب السجون، ويضم الكتاب ملحقاً للصور عن مراحل الحرب والأسر.

وأخيراً كتاب “جبنة في علبة الكبريت”[4] للكاتب والصحافي “قيس حسن”، جاء على شكل سيرة لثلاث ضحايا، نجوا من الأسر بعد الحرب العراقية – الإيرانية، يعودون إلى العراق في 18 آذار/ مارس 2003 ليواجهوا حرباً أخرى في صباحاتهم الأولى.

وترجع تسمية الكتاب إلى حادثة شهيرة، يفتعلها أحد الأسرى الذي كان مكلّفاً من قبل إدارة المعتقل بتوزيع وجبات الطعام فأراد أن يصنع “مقلباً” بزميل له، فوضع وجبته من الجبن في علبة كبريت فارغة وجدها بالصدفة في ساحة المعتقل. وحين انتهى من توزيع الجبن، لم يجد صديقه حصته فتحول السؤال عن الجبنة إلى شجار، إذ اتهمه صديقه بأنه سرق منه جبنته، وحين ارتفعت أصواتهم مدّ المسؤول عن توزيع الطعام يده إلى علبة الكبريت، ورفعها صائحاً بصوت مخنوق بالعبرات: “هذه قطعة الجبن.. هذا هو فطورنا، من دون علبة الكبريت من سيصدق أقوالنا؟”.

يكشف الكاتب “قيس حسن” عن تحويل الأسرى العراقيين إلى دعايات من قبل السلطة وأقطابها، حيث إنهم قبل أن يستقلوا القطار، أُمر كلُّ أسير برفع صورة الرموز الدينية التي كانت قد وزعت عليهم. وثّقت الكاميرات صور الزعيم الديني وهي تلف صدور الضحايا. كان هناك كثير من الجرحى، الذين لم يمدّ أي شخص يده لمساعدتهم، فمات كثير منهم في القطار الذي يحمل 1282 أسيراً.

على صعيد الدراما، كان المسلسل العراقي “الحب والسلام”، فقد وثَّق فترتين من الزمن، الأولى خلال حرب الخليج الأولى، والثانية وحالة الحصار في عهد نظام البعث وقصة المثقف العراقي. بطل المسلسل كان “جمال عبود” الذي جسد دوره الممثل “إياد راضي”.

يُرسَل المجند إلى التدريب في العام 1984، فيحاول الهرب إلى خارج العراق، ولكن سرعان ما يُلقى القبض عليه ويُحكم عليه بالإعدام. وبسبب القصف الشديد للجيش الإيراني وهجومه المباغت على الحبس، يهرب “جمال” إلى قرية من قرى “كردستان” شمال العراق، ومن هناك ينتقل من بلد إلى آخر حتى يستقر ويعمل في سوريا. وبعد أن أصدرت الحكومة العراقية عفواً عاماً عن السجناء، يرجع “جمال” إلى العراق، ويلقى عليه القبض بتهمة الخيانة. وبعد خروجه، يجد أن زوجته قد تزوجت أخاه، إذ كانت عائلته تظن أنه قد مات، ليجد نفسه في حيرة من مواجهة أخيه وزوجته، لذلك يقرر العودة إلى سوريا ويدخل هناك مصحة نفسية. المسلسل من كتابة “حامد المالكي”، وإخراج “تامر مكي”. وثيمة هذا المسلسل هي الواقعة التي تكررت كثيراً في العراق بعد انتهاء الحرب.

______________________

- صدرت طبعتها العربية الأولى سنة 2012، عن دار ثقافة في أبو ظبي وبالاشتراك مع الدار العربية للعلوم-ناشرون. ↑

- صادر عن مكتبة مدبولي الصغير, القاهرة، 1995 ↑

- صادر عن “جسور للترجمة والنشر”، بيروت، 2016. ↑

- صادر عن “دار سطور” العراقية، 2017. ↑